寒夜中的火光

巴金摄于1941年

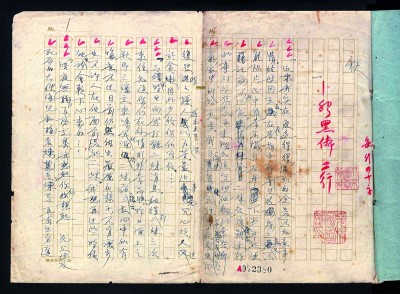

巴金《秋》手稿

巴金参与编辑的刊物《烽火》《文丛》

巴金“抗战三部曲”《火》书影

从28岁到42岁,著名作家巴金人生中的这一段“黄金时期”是在抗战中度过的。战火蔓延,吞噬一切,然而,不能摧毁的是巴金和同胞们的意志。在全面抗战爆发之初,巴金就坚定地表示:绝不能苟安,“只有抗战一条路”。他义正辞严地宣布:“对于危害正义、危害人道的暴力,我发出了我的呼声:‘我控诉!’”在颠沛流离的动荡岁月中,巴金创作了总题为《火》的“抗战三部曲”,也完成了“激流三部曲”的后两部《春》和《秋》。在民族危亡之际,巴金在尽着一位作家的责任,尽着一个中国人的责任,并满怀信心地期待民族的新生。

从“火”到《火》

那些大火恐怕一生都在灼伤巴金的记忆。

1932年,一·二八的战火在上海燃起,几日后,巴金匆忙从南京赶回上海。2月5日,他乘坐的武昌轮抵达上海时,他看到的首先是浓烟和烈火:“我站在甲板上,我仰起头向天望。北面的天空被黑烟遮住了。这黑烟不住地向南扩张,一层盖上一层,快要遮蔽了整个的天空。炮声隆隆地怒吼,中间夹杂着机关枪密放的声音。许多人发出了惊恐的叫喊……漫天的黑烟!上海真正成了一个大火窟。”(《从南京回上海》)

巴金已经不能回到他在闸北宝光里的寓所,那里是战争的重灾区。在那里,他曾住了三年多,写下《家》等经典作品,现在他成了无家可归的人。一个多月后,他才有机会重返那里:“我知道我的住所和全部书籍到了日本侵略者的手中,看见大半个天空的火光,听见几个中年人的彷徨的、绝望的呼吁(‘我们应该怎样做?’)以后,一个人走在冷清清的马路上,到朋友家里去睡觉。”(《〈海的梦〉序》)那一次经历,让他感到切身的屈辱,感到战争对自由和生命的残暴蹂躏。这是他思想转变的一个重要的契机,对国家、民族和个人,他有了超出他原有信仰的思考。

五年后,巴金再一次看到这座城市的大火,看到城市在呻吟:

房屋成了灰烬,生命遭受摧残,土地遭着蹂躏。在我的眼前沸腾着一片火海,我从没有见过这样大的火,火烧毁了一切:生命、心血、财富和希望。但这和我并不是漠不相关的。燃烧着的土地是我居住的地方;受难的人们是我的同胞、我的弟兄;被摧毁的是我的希望、我的理想。这一个民族的理想正受着熬煎。(《火》)

此后,巴金开启了八年颠沛流离的生活,到广州,又回上海;再回广州,在日军占领广州的前夜逃出来,流落两广之间,又落脚桂林;后来,他的身影还出现在昆明、贵阳,又生活在重庆……每一段路都在经受血与火的考验,仅1938年冬天在桂林,他就经受日军对这座城市的四次大轰炸,其中12月29日第四次轰炸,那燃烧了一夜的大火令他印象尤深:“在月牙山上我看见半个天空的黑烟,火光笼罩了整个桂林城。黑烟中闪动着红光,红的风,红的巨舌。十二月二十九日的大火从下午一直燃烧到深夜。连城门都落下来木柴似地在燃烧。城墙边不可计数的布匹烧透了,红亮亮地映在我的眼里像一束一束的草纸。那里也许是什么布厂的货栈罢。”(《桂林的受难》)

“窗外又是一片火光。这一次是那个古老的城市在焚烧了。许多人的生命,许多人的财产会跟着这场大火化为灰烬。爱、和平、幸福、青春、希望,在半天的功夫全成了烟云。散了,散了,一切美丽的东西全完了。”(《给日本友人》)战火蔓延,吞噬一切,然而,不能摧毁的是巴金和同胞们的意志,在全面抗战爆发之初,巴金就坚定地表示:绝不能苟安,“只有抗战一条路”。他义正辞严地宣布:“对于危害正义、危害人道的暴力,我发出了我的呼声:‘我控诉!’”(《〈控诉〉前记》)

和众多作家一样,巴金最重要的武器是手中的笔,抗战时期他完成了长篇小说《火》。该书分三部,仅从《火》第一部就能够看出巴金是在怎样的环境下写作的:1938年5月广州,在敌机的不断轰炸中,巴金写下小说前三章,后来因敌机连续的大轰炸而中断写作。当年9月,他从汉口回到广州,续写了第四章,不久日军从大亚湾登陆向广州进发,巴金和朋友们离开广州。12月在桂林的大火中,巴金续写小说。1940年7月,蛰居“孤岛”上海的他,开始接着写,却又因租界里敌人的大搜查中断。后来,到了昆明,他才终于完成写作……从《火》最初出版到晚年重印,他对这部作品都不满意,认为在艺术上这是一部“失败之作”。然而,他又从未后悔写了这样一部作品,他认为,写这小说,为的是发散热情,宣泄悲愤,鼓舞勇气,巩固信仰,找寻未来中国的希望,“老实说,我想写一本宣传的东西”。(《〈火〉第一部后记》)在他看来,这是尽一位作家的责任,尽一位中国人的责任,在民族危亡之际,对此,谁都责无旁贷。

不仅仅是自己,巴金还团结更多的人拿起笔来。抗战初期,他与茅盾主持《烽火》(最初名《呐喊》)杂志,与靳以合编《文丛》杂志,他所主持的文化生活出版社克服种种艰难顽强地出版,让心中不灭的熊熊火焰点燃同胞的抗战热情,从而成为一支不可忽视的文化力量。巴金说过:“把个人的生命系在全民族(再进一步则是人类)的生命上面,民族存在一天,个人也决不会死亡。”(《一点感想》)正是以这样的信心和意志,在天上有敌机的轰炸,地上是逃难的混乱人群,社会生活陷入停顿、混乱,物资紧缺,物价紧张……的环境中,巴金这一批可敬的文化人坚守知识分子岗位,在生命尚且不保的情况下,还在写稿,编稿,跑印局,办刊物,把心中的火焰传递到中国民众的心头。在他逃难的简单行李中,曾经有杂志的校样,1938年11月25日在桂林为《文丛》第2卷第4期所写的卷头语中,巴金写道:“这本小小刊物的印成,虽然对抗战的伟业并无什么贡献,但是它也可以作为对敌人暴力的一个答复:我们的文化是任何暴力所不能摧毁的。”(《写给读者[一]》)

从“祖国永不会灭亡”到新生

日军攻陷上海时,因为并没有对英、法、美等国宣战,于是,上海的租界区便形成一个不在日军管制之下的特殊“孤岛”,从1937年11月到1941年12月,这一时期持续了四年。由此,一批蛰伏“孤岛”的文化人,以各自的写作造就了特殊的“孤岛文学”。巴金曾有两段孤岛时期的生活经历,其间,他分别完成了《春》《秋》两部长篇小说,与之前的《家》构成中国现代文学史上久负盛名的“激流三部曲”。

在前方激战正酣之时,一向与时代主题紧密联系的巴金,为什么不直接写抗战题材的作品而去追述古老的家族故事呢?对此,巴金有自己的考虑:“人们说,一切为了抗战。我想得更多,抗战以后怎样?抗战中要反封建,抗战以后也要反封建。这些年高老太爷的鬼魂就常常在我四周徘徊,我写《秋》的时候,感觉到我在跟那个腐烂的制度作拼死的斗争。”(《关于〈激流〉》)这种想法,与巴金独特的抗战观也有联系,在巴金看来,抗战不仅是双方争胜负的一场战场,也是中华民族自我觉醒、更新、重生的契机。不仅要“抗战”,还要“改革”,抗战只是一道“门”,跨过它还要往前走,最终掀起“社会革命”才能真正挽救民族危亡:

我从没有怀疑过“抗×”的路。我早就相信这是我们目前的出路。我所看见的大众的路里就包含着争取民族自由的斗争……但是大众的路也并非简单的“抗×”二字所能包括。单提出“抗×”而不去想以后怎样,还是不能解决问题。我们且把“抗×”比作一道门,我们要寻到自由和生存,我们要走向光明,第一就得跨进这道门。但跨进门以后我们还得走路。关于那个时候的步骤,目前也该有所准备了。因为我们谁都不是狭义的爱国主义者,而且近年来欧洲大陆已经给了我们不少有益的例子。(《路》)

他以西班牙革命为例子说:“我们过去的政治的机构是不行的。我们在这方面需要着大的改革……”因此,他认为应该提出的口号是“抗战与改革”,“这两者是应该同时进行的”(《公式主义者》)。救亡与启蒙(或自新),在巴金这里不是割裂的,而是相辅相成、合而为一的。这与某些学者认为抗战的“救亡”打断了五四的“启蒙”并不吻合,它说明历史尤其是思想史研究的复杂性,同时也提醒我们需要关注巴金这样的作家在思想史上的特殊价值。

正是在这样的观念下,在1937年底上海成为“孤岛”之后,一时离不开上海的巴金,重拾抗战前就开始写的《春》,直到写完它才离开。孤岛的生活有一种淤积于胸不得抒发的愤懑,写作,让巴金内心的郁闷找到倾吐的空间,“下笔的时候我常常动感情,有时丢下笔在屋子里走来走去,有时大声念出自己刚写完的文句,有时叹息呻吟、流眼泪,有时愤怒,有时痛苦。《春》是在狄思威路(溧阳路)一个弄堂的亭子间里开了头,后来在拉都路(襄阳路)敦和里二十一号三楼续写了一部分,最后在霞飞路霞飞坊五十九号三楼完成,那是一九三六到一九三七年的事”(《关于〈激流〉》)。1938年2月,巴金完成《春》的写作,看完全书的校样,他离开上海去广州。

“激流三部曲”的第三部《秋》也完成于孤岛中的上海,1939年下半年到第二年上半年,巴金和从天津逃难到上海的三哥李尧林度过一段难忘的隐居生活。“当时我在上海的隐居生活很有规律,白天读书或者从事翻译工作,晚上九点后开始写《秋》,写到深夜两点,有时甚至到三四点,然后上床睡觉……我一共写了八百多页稿纸,每次写完一百多页,结束了若干章,就送到开明书店,由那里发给印刷所排印。原稿送前我总让三哥先看一遍,他有时也提出一两条意见。我五月初写完全书,七月中就带着《秋》的精装本坐海船去海防转赴昆明了。”(《关于〈激流〉》)特殊的环境也造就了特殊的作品,《秋》四十万言,是巴金小说中最长的一部,与写作时这种规律的隐居生活状态不无关系。沈从文高度评价在动荡的生活中,坚守信仰,勤奋写作的作家:“个人所思所愿虽极小,可并不对别人伟大企图菲薄。如茅盾写《子夜》,一下笔即数十万言,巴金连续若干长篇,过百万言,以及并世诸作家所有良好表现,与在作品中所包含的高尚理想,我很尊重这种有分量的工作,并且还相信有些作家的成就,是应当受到社会上各方面有见识的读者,用一种比当前更关心的态度来尊重的。人各有所长,有所短,能忠于其事,忠于自己,才会有真正的成就……”(沈从文:《给一个作家》)

当时的“孤岛”上海,特务横行,暗杀、绑架爱国人士的事情时有发生。很多人为了安全,不得不隐姓埋名,不在社会上露面。这里已很难为巴金提供安宁的写作环境。1940年5月,即将告别上海,巴金的心情十分复杂:

这几个月是我的心情最坏的时期,《秋》的写作也不是愉快的事……每夜我伏在书桌上常常写到三四点钟,然后带着满眼鬼魂似的影子上床。有时在床上我也不能够闭眼。那又是亨利希·海涅所说的“渴慕与热望”来折磨我了。我也有过海涅的“深夜之思”,我也像他那样反复地念着:

我不能再闭上我的眼睛,

我只有让我的热泪畅流。

在睡梦中,我想,我的眼睛也是向着西南方的。

在这时候幸好有一个信念安慰我的疲劳的心,那就是诗人所说的:

Das Vaterland wird nie verderben. (祖国永不会灭亡。)

他坚信“祖国永不会灭亡”,他也在思考如何通过抗战和改革使这个古老的民族获得新生。

从“小人小事”到“中华民族的基本力量”

1941年夏天,巴金住在重庆沙坪坝互生书店,田一文也曾回忆他的写作细节:“互生书店的那间宽敞楼房,只有一张白木方桌,几个白木方凳,几张木架板床,巴金写作和休息,就在这么一个简陋天地里。”巴金坐在临窗的方桌前写作。“巴金没有一般作家的习惯,不抽烟,也不喝茶。摆在他面前的是一杯开水,一叠稿纸。”“每天晚上,他写作总是写到夜深人静、更锣响过两遍以后才睡。只在晚饭以后,约我一起出去散散步。早上,巴金起得很早。习惯在书店对角的一家甜食店吃早点。他只吃一小碗‘醪糟荷包蛋’或‘杂酱面’。他是成都人,喜欢四川小吃。中饭和晚饭,他跟店里几个人一起进餐。”然而,这里也并非世外桃源,战时的条件十分艰苦:“正值初夏,重庆沙坪坝已热得可怕。更可怕的是臭虫和耗子,它们肆无忌惮,一到夜晚,它们就会猖獗活动,任意骚扰。耗子在房里乱窜、乱啃,臭虫使人睡不安稳。而且,暑气逼人,入夜也不解凉。”(田一文:《忆巴金写〈火〉第二部》)

沙坪坝的这段生活,巴金后来写进他的小说《还魂草》中,从这篇作品开始,巴金的创作已经酝酿着转变。他后来解释:“我在四十年代中出版了几本小说,有长篇、中篇和短篇小说集,短篇集子的标题就叫《小人小事》。我在长篇小说《憩园》里借一位财主的口说:‘就是气魄太小!你为什么尽写些小人小事呢?’我其实是欣赏这些小人小事的。这一类看不见英雄的小人小事作品大概就是从《还魂草》开始,到《寒夜》才结束,那是一九四六年年底的事了。”由“英雄史诗”到“小人小事”,巴金的这个转变与他抗战实际的生活经历和对这片土地的重新认识有关,正如他所说:“我始终认为正是这样的普通人构成我们中华民族的基本力量。任何困难都压不倒中华民族,任何灾难都搞不垮中华民族,主要的力量在于我们的人民,并不在于少数戴大红花的人。四十年代开始我就在探索我们民族力量的源泉,我写了一系列的‘小人小事’,我也有了一点理解。”(《关于〈还魂草〉》)在抗战后期的创作里,他更关注普通人的现实与理想,对“生命的开花”的渴求、对理想的寻找,不再是在血与火中谋求实现了,而是在平凡的人生中、日常生活里让它发出光辉。为此,在黑暗的“第四病室”中,巴金生造出一位好心的充满朝气的女医生,“希望变得善良些、纯洁些、对人有用些”,“她并不是‘高、大、全’的英雄人物”(《关于〈第四病室〉》)。她不过是一位年轻的医生,在自己的岗位上散发着光和热,给周围的人送来幸福和温暖。《憩园》中那个写“小人小事”,而且自己不断怀疑写作价值的作家,却没有想到在女读者万昭华那里获得意外的鼓励。万昭华说:“你们就像是在寒天送炭、在痛苦中送安慰的人。”在残酷的战争和严峻的现实面前,作家对生活和人生有了更深入的思考,在动荡的岁月里,这些信念又支持着他坚定而平静的写作。

抗战时期,是巴金创作的成熟期,香港文学史家司马长风在《中国新文学史》中高度评价巴金这一时期的创作,他说:“在老作家中,写作成就最令人鼓舞的,是最初蔑视文学的巴金。唯有他,在颠沛流离的战时生活中,一直不曾停笔,在小说成绩黯淡的抗战前半期,他完成了《秋》和《火》(三册)两部巨著,短篇小说集有《还魂草》,还翻译了屠格涅夫的《父与子》《处女地》。一九四四年五月他与萧珊女士结了婚。婚后,写出了划阶段的三部小说:《憩园》《第四病室》和《寒夜》。从这三部作品看出来,他的小说技巧,已臻炉火纯青,对文艺有了庄严和虔诚,同时政治尾巴也乜得干干净净,成为一点不含糊的独立作家了。从文学史来看,没有比这更令人兴奋了。”他甚至盛赞《憩园》:“论谨严可与鲁迅争衡,论优美则可与沈从文竞耀,论生动不让老舍,论缱绻不下郁达夫,但是论艺术的节制和纯粹,情节与角色,趣旨和技巧的均衡和谐,以及整个作品的晶莹浑圆,从各个角度看都恰到好处,则远超过诸人,可以说,卓然独立,出类拔萃。”

环境虽然恶劣,但那年月,巴金似乎有使不完的劲儿,他回忆在昆明写作《龙·虎·狗》时说:“在这落雨的日子里我每天早晨坐在窗前,把头埋在一张小书桌上,奋笔写满两三张稿纸,一连写完十九篇……我有的是激情、有的是爱憎。对每个题目,我都有话要说,写起来并不费力。我不是在出题目做文章,我想,我是掏出心跟读者见面。好像我扭开了龙头,水管里畅快地流出水来。”(《关于〈龙·虎·狗〉》)青春岁月里,遭逢这样一场残酷的战争,不能说是一件幸事。然而,苦难,常常也是一个大熔炉,冶炼人的意志,提升人的境界。青春,不论什么年代里的青春,都是一股充满着热情和创造力的扑不灭的火焰,于是,在追溯那个年代的文学史时,在那段如歌的岁月里,我们看到了久久难忘的一幅巴金写作图,它也是一代作家奔走抗战奋笔疾书的剪影:

我在一个城市给自己刚造好一个简单的“窝”,就被迫空手离开这个城市,随身带一些稿纸。在那些日子,我不得不到处奔波,也不得不改变写作方式。在一些地方买一瓶墨水也不容易,我写《憩园》时在皮包里放一锭墨,一支小字笔和一大叠信笺,到了一个地方借一个小碟子,倒点水把墨在碟子上磨几下,便坐下写起来。这使我想起了俄罗斯作家《死魂灵》的作者果戈理在小旅店里写作的情景,我也是走一段路写一段文章,从贵阳旅馆里写起一直到重庆写完,出版。有一夜在重庆北碚小旅馆里写到《憩园》的末尾,电灯不亮,我找到一小节蜡烛点起来,可是文思未尽,烛油却流光了,我多么希望能再有一节蜡烛让我继续写下去……

1945年,在送别一位朋友时,巴金曾这样写道:“在那光秃的斜坡上,在经不住风吹雨打的松松的土块下,人们埋葬的不止是你的遗体和那些没有实现的希望,还有我过去十四年的岁月。那应该是我一生中最美丽的日子。青春、热情、理想、勇气、快乐……那些编织幻梦的年龄……它们已经跟着可以为我印证的友人同逝了。”(《纪念一个善良的友人》)十四年抗战,巴金从二十八岁到四十二岁,那是一个人一生中的“黄金时代”。然而,那又是怎样的岁月啊,颠沛流离中度岁,炮火下求生,巴金的妻子萧珊曾对朋友叹息:“你不觉得我们一生中最好的时光都在战争中度过了么?”(转引自杨苡《梦萧珊》)可是,生命的活力,青春的热情,却又是任何力量不能阻挡的,即便是在阴云密布、烽火连天的日子里,他们也有自己如火的青春,并且以坚强的意志和强大的坚韧,造就一段如歌的岁月。他们可以说“青春无悔”!

(作者:周立民,系巴金故居常务副馆长、巴金研究会常务副会长)