曹禺诞辰110周年:他为何总说“女人真是可怜”?

中新网客户端北京9月24日电(袁秀月)110年前的9月24日,天津小白楼万家迎来了一个小儿子,祖母给他取名家宝,小名添甲,这便是曹禺。曹禺在海河边度过了他的青少年时代,虽然衣食无忧,但压抑的家庭环境和自幼丧母的悲痛,使他稚嫩的心里淌满了苦闷。

资料图:万方与父亲曹禺在家中 (图片由长江文艺出版社北京图书中心提供)

他自小热爱文学和戏剧,23岁时,他的苦闷随着他的文字喷薄而出,写就了《雷雨》,这部中国话剧史上里程碑式的作品。之后,他又创作了《日出》《原野》《北京人》等多部剧作。

110年过去,《雷雨》仍在舞台上一遍遍演出,面向更年轻的观众。曹禺的女儿万方,也以创作的方式与父亲对话。在央华戏剧制作的连台戏《雷雨》《雷雨·后》中,她担任后者的编剧。

我们今天说起曹禺都在说些什么?《雷雨·后》又是什么样的故事,中新网独家专访了万方。

万方(右)、刘恺威(将在《雷雨》《雷雨·后》中饰演周萍)

一个诱惑

“《雷雨》对我是个诱惑。”1936年,在《雷雨》出版单行本时,曹禺曾在序文中写道,《雷雨》可以说是他的“蛮性的遗留”、写《雷雨》是一种情感的迫切的需要。

在提及《雷雨·后》的创作初衷时,万方也用到了类似的表达——“它是一个挑战,而且是一个诱惑”。

作为曹禺的女儿,万方从小就看《雷雨》,从四五岁一直看到自己成了编剧,从完全不理解到对《雷雨》的认识不断加深。在这期间,《雷雨》话剧演出、影视剧改编不计其数。有的演绎她觉得有意思,有些也会觉得不太对。

“当我觉得遗憾越来越多的时候,我作为一个编剧又是他的女儿,我就特别想从我的角度来改编一次。”万方说。

诞生80余年,《雷雨》的故事早已广为流传。但却没多少人知道,《雷雨》还有序幕和尾声。在序幕和尾声中,“雷雨”那一夜已过去了十年,一对孩童兄妹意外闯入周公馆(十年后成了医院),议论住在这所阴森大房子里的两个老人(繁漪和侍萍)。

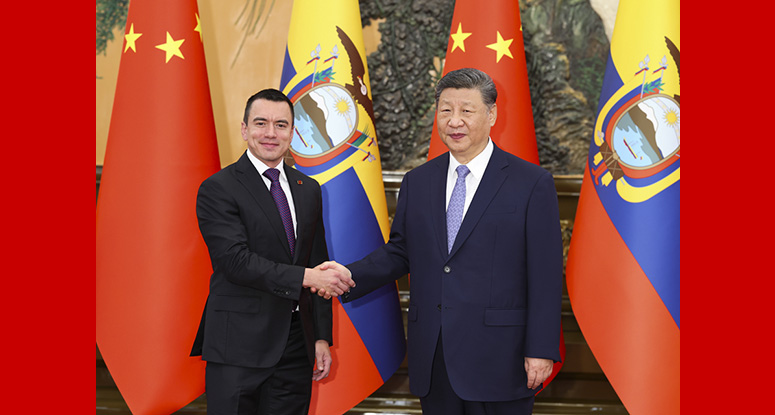

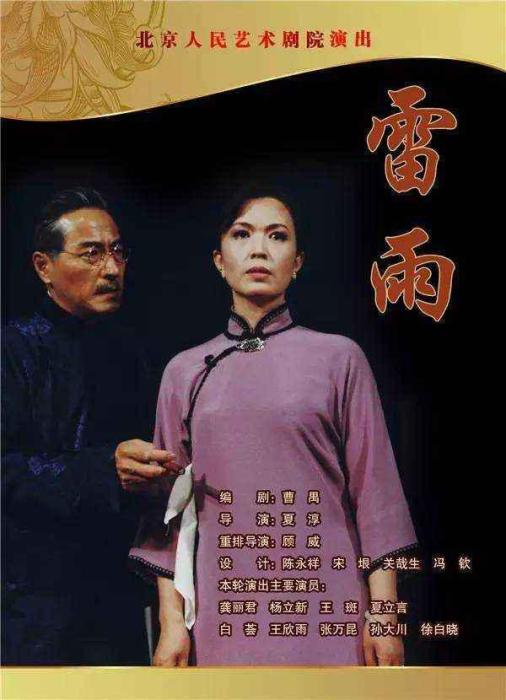

《雷雨》封面

曹禺曾说,写序幕和尾声的用意,是想送看戏的人们回家,带着一种哀静的心情。低着头,沉思地,念着这些在情热、在梦想、在计算里煎熬着的人们。

这也是《雷雨·后》故事的出发点,它从周朴园、繁漪、侍萍的老年开始。该死的早已死去,活着的人度过了漫漫人生。

在经历了命运的悲剧之后,他们会是什么样子?万方说,她给了繁漪从未获得过的自由,但是以非常残忍的方式——她疯了。而侍萍,万方希望在《雷雨·后》中展现她像大地一样深厚的、能够承载一切灾难的能力。至于周家的主人周朴园,也将与以往不同。

不过万方也澄清,《雷雨·后》并不等于“雷雨之后”,不是说这一切就是《雷雨》之后发生的事情,是改编而非续集。“我希望即便没有看过《雷雨》的人,也能知道他们曾经经历了什么,和他们经历了之后的人生状况。”

在万方看来,经典改编肯定要忠于原著,但不能从风格、结构、语言方面都照搬,那就失去了改编的意义,她认为要忠于原著的魂,而《雷雨·后》忠于的就是《雷雨》中的人物。

连台戏《雷雨》《雷雨·后》主创合影。

《雷雨》写的是人,写的是人性

《雷雨》的魅力是跨越时空的。有人痴迷于它的戏剧结构,也有人爱它对于人性的描写。它的主题也在不同时代得到不同的诠释,从最初的“社会问题剧”,到后来的反封建、反家长制。

再到今天,《雷雨》《雷雨·后》的法国导演埃里克·拉卡斯卡德也剖析出五层内涵,有关于欲望、爱、灵魂伴侣的寻找、绝望、死亡;有女性在父权体制家庭下,想要自由生活的愿景;还有父子之间的抗争等等。

法国著名戏剧导演埃里克·拉卡斯卡德担任《雷雨》《雷雨·后》导演

万方则认为,《雷雨》并不是一个社会问题剧,它写的是人,写的是人性。“我父亲对《雷雨》中的每一个人物都怀着巨大的悲悯之心。”

这点在曹禺的序文中也有所体现,他写道:“《雷雨》所显示的,并不是因果,并不是报应,而是我所觉得的大地间的‘残忍’。”

“我用一种悲悯的心情来写剧中人物的争执。我诚恳地祈望着看戏的人们也以一种悲悯的眼来俯视这群地上的人们。”

在万方看来,这就是《雷雨》的魅力所在。“我们在任何时代和社会,都不可能完全掌握自己的命运。《雷雨》就是把这种人对于命运的不能把握,命运会在意想不到的时候给你重重一击(呈现出来)。每个人都不可能顺风顺水过一辈子,《雷雨》只不过放大了这些磨难以及命运的转折。我觉得观众会在这种放大中得到一种释放。”

资料图:万方 北京十月文艺出版社供图

他对女性有最深切的同情和理解

曹禺更深层次的悲悯是对于女性。在《雷雨》中,他最早想出来的角色就是繁漪。他说,自己算不清亲眼看见多少蘩漪。她们都在阴沟里讨着生活,却心偏天样地高,热情原是一片浇不熄的火,而上帝偏偏罚她们枯干地生长在砂上。

他还写下了《日出》中的陈白露、翠喜,《原野》中的金子等鲜活的女性形象,万方说,她们都是曹禺的“心尖儿”。“有一个词叫怜香惜玉,我爸爸就属于这样的人。”

史可、何赛飞将在《雷雨·后》中分别饰演繁漪、侍萍

对于女性的同情和理解,或许与曹禺少时的经历有关。曹禺的母亲在生他时难产去世,后来母亲的妹妹与父亲结合,成为他的继母。对这件事他从不知情,直到七八岁时,家里的佣人跟继母闹别扭,跟他说“这个妈妈不是你的亲生妈妈”,他这才知道这个秘密。

当时曹禺没多问,但这个秘密却在他心里扎下了根。万方说,曹禺对于他的母亲有着深深的怜惜,“我的妈妈这么年轻,我都没有见过她,她也没有见过我,这对他有特别深的影响。他可怜女人,他觉得女人为了他牺牲掉了生命。”

万方回忆,有时候她坐在父亲旁边,父亲就会拉着她的手或者摸摸她的脸蛋,说“可怜啊小方子”。“一开始他这么说,我都不懂,我怎么可怜了?他叹口气说,女人真是可怜。慢慢地,我就越来越懂了。”

北京人艺演出《雷雨》海报

“对话剧我不悲观”

万方也写了很多有关女性的作品,比如《空镜子》《有一种毒药》《新原野》等。但不知道是年龄的关系,还是由于生活阅历的增长,当万方想到自己的时候,她不会首先想到我是一个“女人”,而是一个“人”。

在她看来,所有的女人都应该这样。更进一步,她觉得大家应该更多地想到我是我自己。做自己是特别重要的,而且做自己很不容易。我们接受与男性不同的特质,但又不要被这种特质捆住。

写作多年,万方的创作也更清晰。她透露,今后可能不会再写影视作品了,影视有商业属性,写的时候必须要有某种妥协或迎合。“我已经写了这么多年,我要做的是写我真心想写的东西。”

万方。范思忆 摄

万方说,现在她写话剧是有乐趣的,话剧对她还有某种技巧上的诱惑。她对话剧的态度也不悲观,虽然当下短视频、直播等娱乐方式越来越多,但在她看来,每个人心里都有深层的需要,真正的好戏会给人更深的满足,不管是解惑还是心灵的抚慰,话剧有这样的力量,而短视频没有,它是一时的愉悦或刺激。

“我觉得话剧这种面对面的仪式感永远自有它的魅力,好的戏会呼唤、吸引、打动不同的人,只要我们真诚地创作,它永远有生命。”(完)